音程(インターバル)に関する前回の記事はこちら

https://www.100nen.net

音程の転回

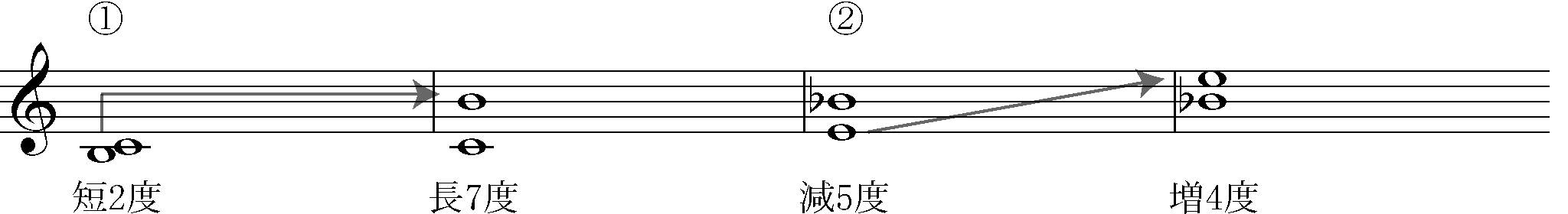

「転回」とは音程の上下(高低)関係を逆にすることです。音程を構成している2音の、低い方をオクターブ上に、もしくは高い方をオクターブ下にすることで音程は転回されます。

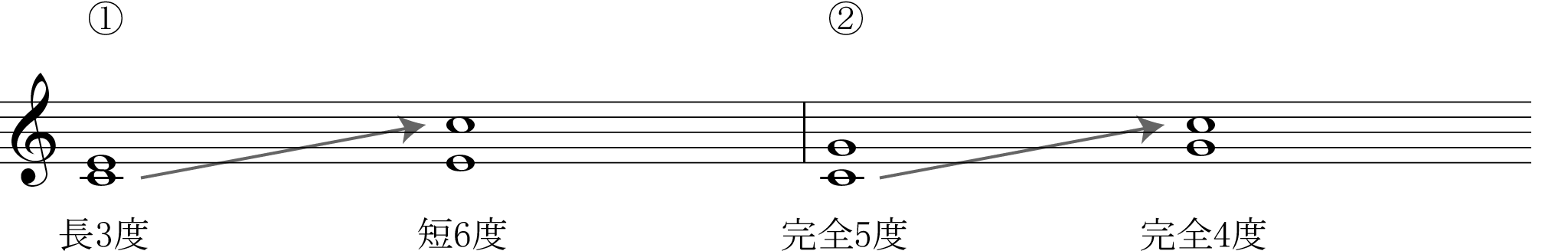

EX6-1 転回形の例

EX6-1の図のように、転回させることで構成されている音程が変わります。例えば長3度が短6度になったり、完全5度が完全4度になります。ちなみに増音程を転回させると減音程になります。また、転回前と転回後の度数は、足すと「9」になります(①3度+6度=9度、②5度+4度=9度)。

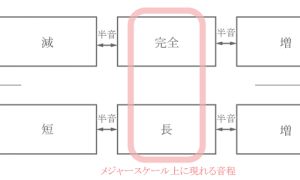

まとめると、音程を転回させると、

・長音程は短音程に、短音程は長音程になる。

・増音程は減音程に、減音程は増音程になる。

・完全音程は完全音程のまま

・転回前後の度数の合計は「9」

となります。音程にはこのような関係があるということを覚えておきましょう。

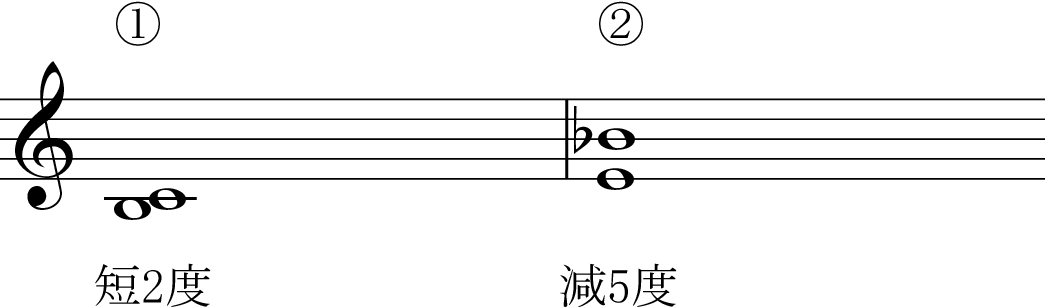

それでは下記に問題を出しますので、①、②それぞれで低い方の音をオクターブ上に転回すると、音程はどのように変わるかを考えてみてください。

EX6-2 転回の問題

解答は、

①短音程を転回すると長音程になり、転回前後の度数の合計は9になるので、答えは長7度です。

②減音程を転回すると増音程になり、転回前後の度数の合計は9になるので、答えは増4度です。

複音程

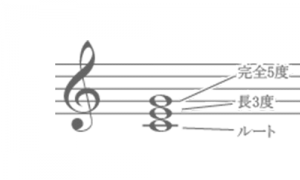

ここまでで音程についての基本的な説明はほぼ終了しています。このあと、このブログではコード(和音)についての説明へと進んでいきますが、コードとはどのようにして作られているのでしょうか。コードは基本的に3度ずつ音を積み重ねて作られています。実際に下記の図を見てみましょう。

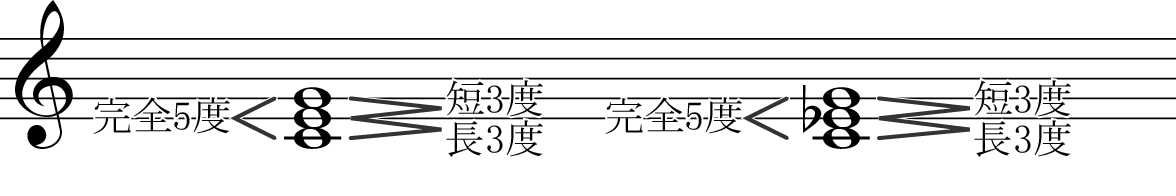

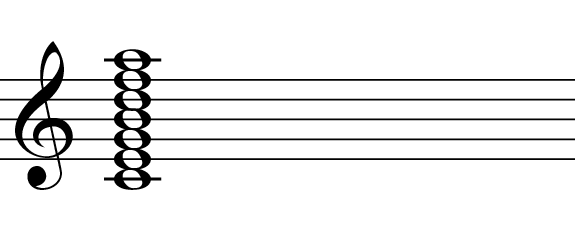

EX6-4 基本的なコード例

このように、ルート(根音)となるド(C)の音から長3度、短3度と重ねるとCメジャーのコードになり、短3度、長3度と重ねるとCマイナーのコードになります。

では、さらに上に音程を3度ずつ積み重ねていくと、

EX6-5 さらに音程を重ねる

このように、ラの音まで積み重ねていくことができます。

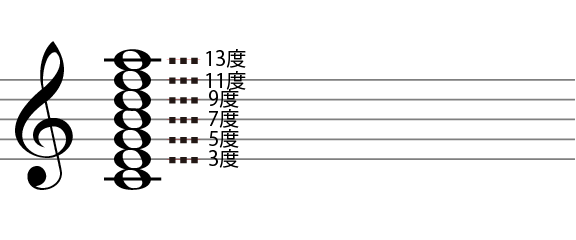

では、このように1オクターブよりも上の音程は、どのように考えるかをみてみましょう。

EX6-6 複音程

オクターブ上のレは9度、ファは11度、ラは13度となります。

このように、音程は9度以上も存在します。9度以上の音程を、「複音程」といいます。

今後、コードの話をする際に、これら音程の知識は不可欠となります。特に今回扱った複音程については、複雑なコードサウンドを演出できるテンションコードでは不可欠です。またテンションコードを扱う際にも説明しますので、ひとまず今回はオクターブ以上の音程も存在するということをおさえておきましょう。

それでは次回からいよいよコードについて説明していきます。